- 发布日期:2025-03-06 12:10 点击次数:174

近日,北京航空航天大学空间与地球科学学院曹晋滨院士团队刘成明等人,联合来自美国和瑞典的国际学者,通过聆听遥远太空的“鸟鸣”——合声波,揭示了太空中磁场和电子之间复杂的能量传递过程的奥秘。相关工作发表于1月23日刊发在国际知名期刊《自然》上。

来自宇宙中的“鸟鸣”

地球周围存在强大的地磁场,犹如一道无形的屏障,保护地球免受太阳风和宇宙射线的直接冲击。因为磁场看不见、摸不着,物理学家就用假想的磁力线来表示磁场的强度和方向,地磁场的磁力线宛如一根根“琴弦”环绕地球。

当“琴弦”受到宇宙空间带电粒子等物质的“拨动”时,就会激发出电磁波。其中有一种幅值最强的电磁波,根据频率特征转化为人耳能接收的音频后,听起来非常像清晨时的鸟儿的齐声合唱,所以被命名为合声波(chorus wave)。

电子在地磁场中产生合声波的艺术效果图 (图片来源:ERG Science Team)

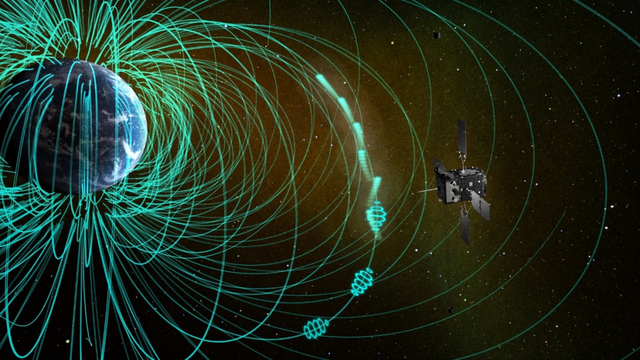

除了听觉,合声波带来的物理效应还可以通过视觉感知。合声波散射的电子会沿地磁场磁力线沉降至极区的高层大气,进而与大气分子碰撞,形成壮观美丽的脉动极光(pulsating aurora),为夜空增添一抹神秘的色彩。

高能电子与大气分子碰撞产生极光 (图片来源:PsA)

然而,在这壮丽景象的背后却潜藏着巨大的威胁。合声波能将行星空间中的低能电子加速成高能电子,其能量可达百万电子伏特(MeV),从而形成地球辐射带的杀手电子(killer electrons)。这些高能电子能够穿透航天器的防护层,不仅会损坏电子设备,还可能危害航天员的身体健康,给卫星运行、航天发射以及载人航天任务带来重大安全隐患。

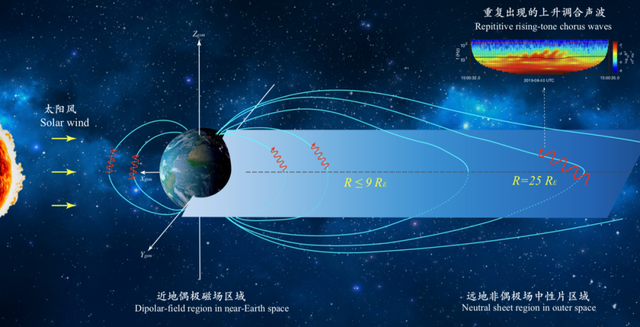

合声波的产生过程示意图 (图片来源:Nature 已汉化)

合声波从哪里来?

正因为在地球和行星辐射带高能电子加速和地球极区脉冲极光产生过程中的关键作用,合声波自上世纪50年代以来一直是空间物理学研究的前沿热点。通过近70年的卫星观测和理论研究,科学家发现合声波主要发生在地球近地空间的偶极磁场区域,与地球的距离一般不超过9个地球半径。然而,由于相关空间等离子体物理过程的复杂性,直至今日,合声波的产生和传播机制依旧充满争议,尚未达成共识。

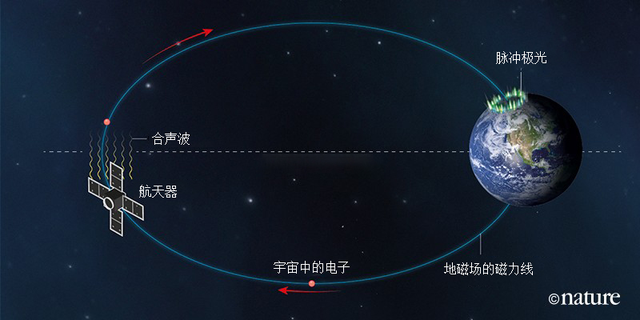

注:偶极磁场是指由一对磁极(北极和南极)产生的磁场,其磁场分布和强度与一个磁偶极子相似,因而得名。理想条件下,条形磁铁可视为一个磁偶极子,产生的磁场即为偶极磁场。

近地空间的地磁场和条形磁铁的磁场都可以近似视为偶极磁场(图片来源:science resourses)

近地空间的地磁场和条形磁铁的磁场都可以近似视为偶极磁场(图片来源:science resourses)

北京航空航天大学空间与地球科学学院曹晋滨院士领导的空间科学团队长期从事地球空间等离子体电磁波动和波粒相互作用研究。团队成员刘成明副教授等人深入研究合声波的非线性理论后,判断合声波的产生是一个基本等离子体物理过程,大胆提出猜想:合声波不仅存在于传统观点认为的偶极磁场区域,在远离地球的非偶极磁场区域也应该存在。

注:近地空间的地磁场可近似为偶极磁场,然而随着与地球表面距离的增加,地磁场的分布特征会在太阳风等因素影响下发生显著变化,在背阳面会被拉伸形成延展的磁尾结构,偶极特性显著减弱。

合声波在地球磁层空间中的空间分布 (图片来源:研究团队)

通过分析国际地球磁层多尺度卫星MMS(Magnetospheric Multiscale Mission)数年收集的海量数据,研究团队首次在距离地球16万公里的非偶极场中性片区域发现了重复出现的合声波,验证了新猜想。磁尾中性片区域的磁场拓扑结构与偶极场完全不同,在传统合声波理论框架下不应该存在合声波,团队的新发现由此打破了学术界持续70多年的传统观点。

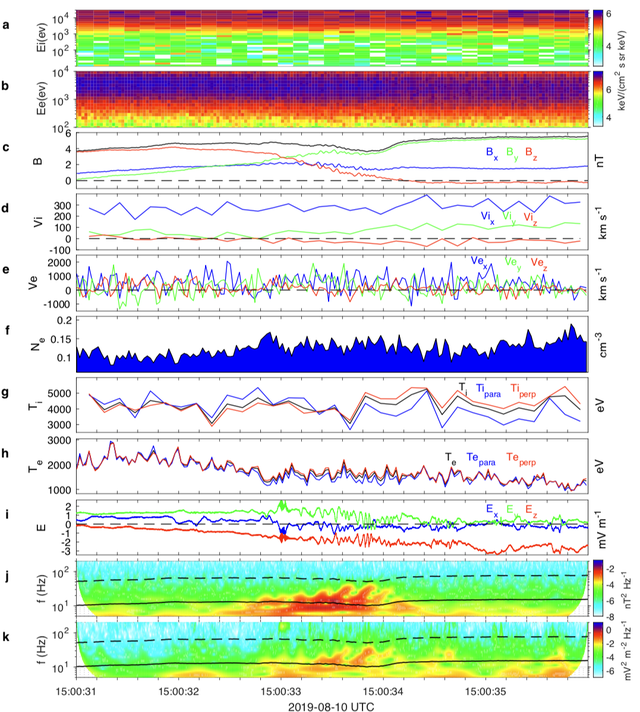

MMS卫星对地球空间磁尾中性片中的合声波观测 (图片来源:参考资料[1])

“令人惊讶的结果”

在地磁场的全新区域发现合声波后,刘成明副教授等人通过理论计算,发现该合声波是局地不稳定性激发,波动从热电子处获取能量。然而,传统线性波动理论预测的波动增长频率范围明显低于实际观测到的波动频率,说明非线性波动-粒子相互作用才是合声波的发生原因。

刘成明副教授等人进一步分析二阶非线性波动-粒子共振方程,得出控制非线性波粒相互作用的非均匀因子的确切值,发现其满足合声波的激发条件,波动相空间会出现非对称电子洞和共振电流。

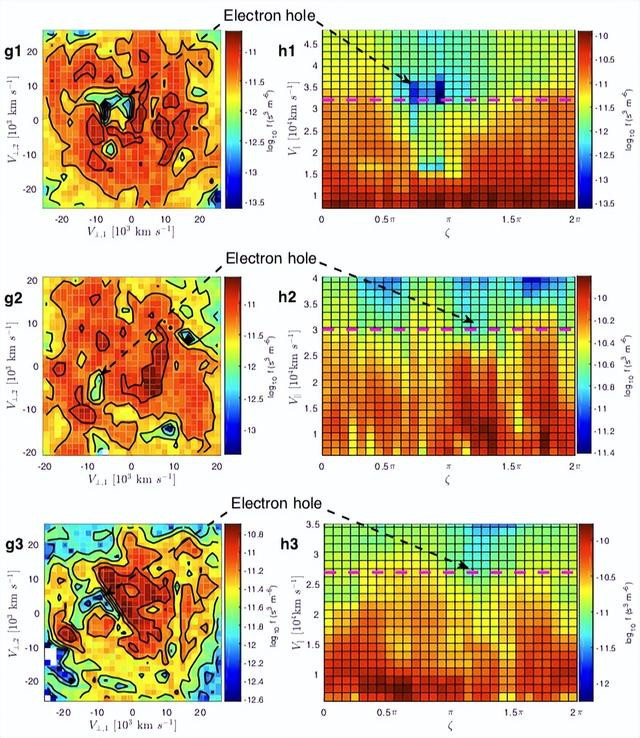

在对MMS卫星电子三维速度分布数据深入分析后,团队在波动相空间首次发现了理论预测的非对称电子洞(图3)和共振电流,从而为合声波形成的非线性机制提供了迄今最直接的理论和观测证据。

MMS卫星首次探测到波动相空间内的电子洞 (图片来源:参考资料[1])

英国皇家学会院士(FRS)Richard Horne教授在Nature评论文章中指出,新发现的合声波在以往认为不可能出现的区域(距离地球16万公里)出现,是一个在令人惊讶(surprising)的区域出现的令人惊讶(surprising)的结果。同时,首次观测到的相空间电子洞,是一个非凡(remarkable)的发现。

研究团队的开创性工作拓展了人类对于合声波的认知,极大地加深了对空间非线性波动-粒子相互作用这一基本等离子体物理过程的认识,为理解空间辐射带高能电子来源和演化打下了重要理论和观测基础,将为空间天气的精确建模与预报研究的发展提供重要理论支撑。

特别值得指出的是,现有的高能电子辐射带预报模型均将合声波作为重要监测参数,这项研究成果能够显著提高对高能电子辐射带的预报能力,从而为未来航天器运行安全与宇航员生命保障提供更为可靠的科学依据。

参考资料:

[1] Liu, C.M., Zhao, B.N., Cao, J.B. et al. Field–particle energy transfer during chorus emissions in space. Nature 637, 813–820 (2025). https://doi.org/10.1038/s41586-024-08402-z

[2] https://www.nature.com/articles/d41586-024-04211-6

作者单位:北京航空航天大学 空间与地球科学学院